Уже много десятков лет минуло с того незабываемого и страшного дня, когда началась Великая Отечественная война. С тех пор река времени унесла много воды. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, лагеря смерти стали музеями, чтобы новые поколения сохранили историческую память. Военный смерч, пронесшийся по нашей земле, выхватил из жизни миллионы людей. Несмотря на то, что война стала общей судьбой для всех, у каждого солдата была своя фронтовая дорога, каждому выпала своя роль, своя участь, и, наверное, самая горькая та, имя которой — неизвестность. Всего в войнах ХХ-ХХI-го веков пропали без вести примерно 2 миллиона советских и российских граждан. Но каждый год в ходе поисковых экспедиций и кропотливого изучения архивных документов волонтеры и специалисты помогают узнать судьбы погибших. Особенное значение приобретают даже самые незначительные факты, если они о твоем предке, о твоей истории.

Я хочу рассказать о судьбе простого крестьянина, уроженца села Мокша Константинова Андрея Ивановича. Родился он в 1897 году, в 1916-м был призван на военную службу, которую нес в Кронштадте матросом. Революцию 1917 года принял сразу, в числе тысяч других матросов Кронштадта участвовал во взятии Зимнего дворца. В родное село вернулся героем революции. Подтверждением этого факта служил настоящий кожаный матросский ремень, который более полувека хранился в семье, и не только хранился, но и все мужчины семьи правили на нем опасную бритву.

Вскоре после возвращения домой Андрей женился на красивой девушке Евдокии. Первого сына назвали Александром. Жизнь была, как у всех. Пахали землю, растили хлеб, разводили скот. Пережили пожары, голод, разруху, вступили в колхоз. Многие родившиеся дети не выжили, а было у Андрея Ивановича четыре сына, и когда старший Александр пошел служить в армию, младший только родился. Андрей Иванович уже работал при правлении колхоза, ему была доверена служба по доставке почты из Мокшы в областной центр. Первые тревожные вести пришли от сына Александра в 1940 году. Он был оставлен на сверхсрочную службу инструктором по стрельбе, затем направлен на обучение механиком-водителем танков. Войну встретил обученным танкистом. Андрей Иванович получил бронь.

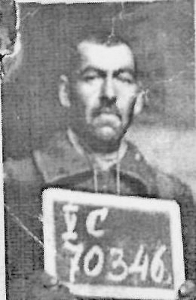

Начался отсчет военного времени. Многомесячная неизвестность о судьбах фронтовиков, угнетающие сводки «Совинформбюро» не давали покоя ни днем, ни ночью. Сельчане боялись приближавшегося к дому почтальона, с замиранием сердца гадали, что он принесет — весточку от родных или страшную «похоронку». Нелегкой служба была и у почтальона, при каждом удобном случае он просился на фронт. Очередь Андрея Ивановича пришла в начале 1942 года. А сын Александр писал, что на войне они теперь вместе с отцом, что отец где-то близко, что бьют они врага, делают одно дело. Позже писал, что на дорогах войны встретил командира, у которого служил срочную службу, тот забрал его из танкового батальона, и стал он фронтовым шофером. А вот Андрей Иванович ни разу не написал, он просто пропал без вести. Это не значит, что человека нет — просто о нем нет сведений. Прошло очень много лет, прежде чем мы смогли восстановить фронтовой путь солдата. Андрей Иванович сразу попал в пекло войны. В осажденный Севастополь с «малой земли» прорывались десантные катера с боеприпасами и продуктами. На одном из таких катеров и воевал бывший матрос Кронштадта. Первый рейс закончился удачно, а вот во втором рейсе их катер разбомбили. И 2 июля 1942 года Андрей Иванович попал в плен и стал узником концентрационного лагеря «Шталаг VC» для работающих военнопленных под номером 70346. 25 января 1943 года пытался бежать, но тоже неудачно. Умер он 17 мая 1944 года и остался лежать в чужой земле. Подтверждением этого является персональная карта узника «Шталаг VC», о которой стало известно накануне 70-летия Победы. Встретиться отцу и сыну на дорогах войны не удалось. Только спустя 70 лет после Победы портреты фронтовиков в «Бессмертном полку» пронесли их правнуки.

Мы связаны с тем временем незримой тонкой нитью, наверное, это память. Важно, чтобы эта нить никогда не прерывалась. Память — это дань благодарности тем, кто погиб на фронтах, умер в концлагерях, память о каждом солдате, на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они герои своей страны, живы в памяти людской. Поэтому ее важно беречь, хранить и передавать из поколения в поколение.

Людмила Константинова, библиотекарь Мокшанской сельской библиотеки