Сквозь шквальный огонь

В шестидесятые годы Роберт Рождественский написал — «Это нужно не мертвым, это нужно живым». Как же четко поэт подметил неумолимую логику праздника, со слезами на глазах. Мы продолжаем серию публикаций о выпускниках 1941 года.

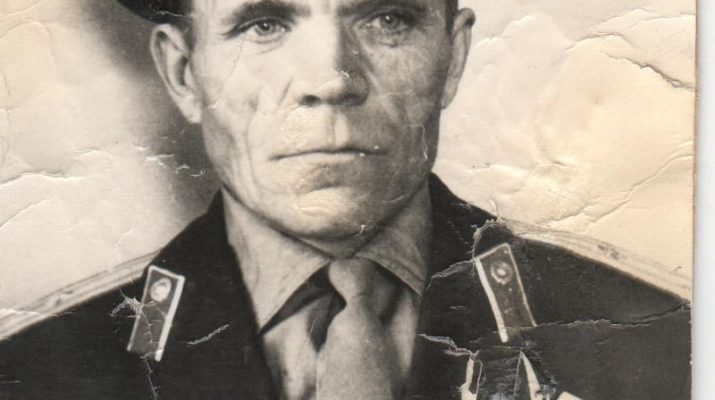

Николай Васильевич Сучков родился в 1921 году в поселке Морец. Он попал в тот самый «огненный выпуск». В то жаркое июньское утро, вероломное нападение фашистов на нашу страну, превратило вчерашних школьников в отважных защитников Родины. Уже в августе Николая Васильевича направили в авиадесантное училище, располагавшееся тогда на Красной Глинке.

С февраля 1942-го по май 1945-го он был командиром взвода, затем — роты автоматчиков 64-й отдельной морской стрелковой бригады (82-я Ярцевская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия). Сражался на Калининском, Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Варшавы, Риги, взятии Берлина — всего 45 городов.

В книге под редакцией полковника Аврамова (военное Ленинградское издательство) «82-я Ярцевская стрелковая дивизия» описан эпизод с участием нашего земляка: «Получив боевой приказ командира корпуса, части дивизии сосредоточились в районе Дюрен, Зельхов и начали форсировать Одер в направлении на Целин. Первой вплавь переправлялась рота автоматчиков 210-го стрелкового полка под командованием капитана Н.В. Сучкова. Она отбросила противника от берега и создала условия для форсирования реки другими подразделениями. В тот же день все части дивизии переправились на западный берег».

А вот как сам ветеран много лет назад рассказывал школьникам этот эпизод из своей фронтовой жизни: «Командир 82-й стрелковой дивизии приказал выделить и подготовить самое лучшее подразделение полка для форсирования реки Одер, закрепиться на противоположном берегу и во что бы то ни стало удерживаться до тех пор, пока не переправятся основные силы полка, а затем и дивизии. Такой выбор пал на мою роту автоматчиков. Для выполнения этой ответственной задачи были определены: взвод противотанковых ружей, взвод связистов, два огнемета, взвод разведчиков и необходимое количество плавсредств. Со своей ротой мы не раз форсировали малые реки и водоемы, но такую, как Одер, пришлось впервые. Под моим командованием оказалось около 250 человек. Это тоже было впервые. Нам было известно, что противоположный берег у немцев сильно укреплен, они знали, что позади них — Берлин.

И в ночь на 23 апреля 1945 года под залпы нашей артиллерии рота начала переправу в шахматном порядке. Когда доплыли до середины реки, нас обнаружили немцы и обрушили шквальный огонь, в воздух были выпущены сотни ракет, ночь стала как день. Берега достигло уже чуть более 100 человек. Закрепившись на противоположном берегу реки и удерживая захваченный плацдарм, рота полностью выполнила свою задачу, отбив десятки яростных атак врага. Все оставшиеся в живых были награждены орденами и медалями. Я был удостоен ордена Красного Знамени, и приказом товарища Сталина мне была вынесена благодарность».

Войну Николай Васильевич закончил 8 мая 1945 года на реке Эльбе. Через год он уже работал в уголовном розыске в Москве, чему посвятил 29 лет своей жизни. В отставку ушел в 1975 году в звании майора милиции. При такой загруженности он все же находил время и приезжал в родные края, присутствовал на встрече одноклассников спустя сорок лет после окончания школы. На груди участника Великой Отечественной войны блестели 18 правительственных наград: ордена — Боевого Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, семь медалей за освобождение городов, «За боевые заслуги», «За отвагу», пять медалей за особые заслуги в органах МВД СССР. Николай Васильевич имел также звание «Почетный гражданин города Осиповичи».

Алина Мамина