Валенки

Живет в нашем селе Мокша простой, скромный и порядочный человек — Николай Григорьевич Сладков. Всю свою жизнь он посвятил работе в сельском хозяйстве, и теперь, находясь на пенсии, у него появилось время читать книги, да и то только зимой. Придет в библиотеку, возьмет книги для себя и своей супруги, Раисы Александровны, иногда разговорится о своем прошлом. Часто вспоминает рассказ своей матери об отце, о его короткой, но интересной жизни, и опять встревожат душу пенсионера воспоминания, как будто бы сам все видел наяву, а не слышал рассказы.

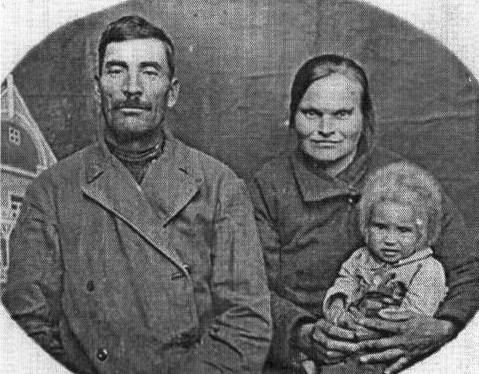

Отец, Григорий Максимович, был родом из села Подъем-Михайловка. Владел нужным в то время ремеслом — валял валенки, работа обеспечивала пропитание всей семьи. Но случилась беда — он потерял семью и остался один, горе уже зрелого сорокалетнего мужчину погнало с насиженного места. Дорога оказалась длинной, но судьба благосклонной: в сибирской деревне с коротким названием Ик он встретил девушку Вассу, на 16 лет моложе себя. Василиса не только согласилась выйти за него замуж, но и решилась поехать с ним в его родные края. И Григорий Максимович привез молодую жену в Мокшу.

Шел 1936 год. Рядом с домом построили мастерскую — нужно было начинать валять валенки. В 1939 году на радость отцу родился сын, которого назвали Колей. Работали в колхозе «Буденный», валяли валенки, жизнь потихонечку налаживалась. Следующий год выдался урожайным, много хлеба получили для себя и для скотины. Благополучие закончилось с наступлением войны, Григорию Максимовичу к тому моменту исполнился уже 51 год. Васса Тимофеевна ждала ребенка и в тайне надеялась, что возраст у мужа непризывной, да и в тылу кто-то должен растить хлеб для фронта, для Победы. Общая беда и героический характер не позволили Григорию Максимовичу остаться дома и дождаться рождения ребенка, и в октябре 1941 года он ушел добровольцем на фронт. Через месяц у него родился сын, Володя, которого он никогда не увидел. Через три месяца пришло извещение, что Сладков Григорий Максимович пропал без вести. Маленькому Николаю в ту пору исполнилось два года, но не прерывается родственная ниточка, живет любовь к отцу. И в память о нем Николай Григорьевич назвал своего сына Григорием.

А когда зимой мороз хватает за нос, за руки, пронизывает ноги через обувь, Николай Григорьевич уже, наверное, в тысячный раз подумает: «Как жаль, что не довелось носить валенки, которые валял отец».

Людмила Константинова, библиотекарь Мокшанской сельской библиотеки

Село с богатой историей

«Кто они, хранящие преданья?

Вспомни, век мой, — близок их закат.

Призраки — без роду, без названья.

Всякий, кто не помнит, виноват».

Как это ни странно, но хуже всего мы знаем собственный двор, зачастую можем много рассказать о других городах и странах, чем о собственном селе. И растем «Иванами», не помнящими своего родства. Вот и о нашем селе Мокша мы знаем совсем немного. И все меньше остается тех, кто помнит, как же все начиналось.

В этом году нашему селу исполняется 170 лет. По исследованиям Русяева П.Я., Мокша основана в 1842 году. Именно в этот год сюда на свободные земли приехали мордва-мокшане — переселенцы из Пензенской области. Отсюда село получило свое название — Мокша. Но старожилы утверждают, что селу лет намного больше, ведь до прибытия сюда переселенцев здесь уже жили люди. Это были молокане, которые заселяли территорию Коммунара и Мокши, может быть, это был поселок с другим названием, которое не сохранилось. Уже в 1842 году только в Мокше насчитывалось 211 хозяйств, 617 человек жителей. Село развивалось очень быстро, дома росли как грибы. Люди жили хорошо, держали много скотины. Многие имели по нескольку быков, верблюдов, лошадей — и это только рабочий скот, а еще было большое поголовье коров, овец и свиней. Об имущественном положении крестьян свидетельствует и то, что в землянках мокшане не жили, в селе дома были, в основном, деревянные и саманные, было около тридцати пятистенок. В 1921 году в Мокшанскую волость входило три поселка, в одной только Мокше жило более 6000 человек. На сегодня в нашем поселении три поселка и в них всего 365 дворов, жителей — 1031 человек.

Статус села определялся и наличием в ней церкви. В 1851 году в Мокше была построена большая и красивая церковь Казанской иконы Божьей Матери. Звон колоколов был слышен на многие километры. В праздничные дни со всех соседних сел и поселков к ней приходило много народа. К сожалению, дом Божий постигла участь многих церквей России — она была разрушена в 1931 году. Сейчас на этом месте располагается сельский клуб.

В 1879 году открылась первая земская школа. Кипела и культурная жизнь села, так, в 1900 году открылась земская библиотека с фондом 20 книг, имелась и светская литература, иногда привозили газеты из Самары. Через двадцать лет открыл свои двери для селян Народный дом, где читались лекции, доклады, ставились спектакли. Большим событием стало проведение в Мокшу первого радио, у жителей появилась возможность слушать новости и быть в курсе всех событий, которые происходили в стране. Позже появились почта и телефон, что сблизило жителей села с другими деревнями и селами.

Революционные веяния начала 20 века не обошли стороной и Мокшу. В 1905 году появилась первая большевистская листовка в доме крестьянина В.Емельянова. 7 января 1918 года в Мокше приступил к работе Совет крестьянских депутатов. В 1930 году появился колхоз «Нацмен». В него вошло 520 единоличных хозяйств, и жизнь показала, что коллективное хозяйство вести выгоднее. В тот год колхозники собрали небывалый урожай. Росли личные доходы членов колхоза.

Мокша жила и развивалась, но череда засушливых лет -1871, 1872, 1873, 1911, 1917 — приводила к голоду и разрухе. Частым явлением были пожары. Где-то, приблизительно в 1923 году, случился пожар, в результате которого сгорело все село. К сожалению, о нем нет упоминаний нигде, но тот год был для села роковым. Пожар случился в разгар уборочной страды, когда в селе были только дети и старики. Тушить было некому, и крестьяне вернулись с полей на пепелище. Как рассказывали очевидцы, пожар был такой сильный, что вода в речках кипела. Пожар, засухи, голод гнали жителей с насиженных мест. Количество мокшанцев стало уменьшаться, люди покидали эти земли и уезжали за сытной жизнью в другие места. Свыше 170 человек погибло и в годы Великой Отечественной войны.

В 50-е годы в связи с политикой укрупнения хозяйств появился зерносовхоз «Правда», который был образован на базе первой МТС. Мокша вошла в ее состав и в состав Александровского сельского совета. В перестроечные годы Мокша снова выделилась в отдельное хозяйство. Она выдержала все, но выжила. Сегодня это современное село со своей инфраструктурой, здесь есть школа, детский сад, офис врача общей практики, клуб, библиотека, почта, три магазина, офисы хозяйств, работающих на территории Мокшанской волости. Не в каждом селе есть все это. Так пусть живет и процветает наше село!

Галина Митрополевская, заведующая Мокшанским сельским клубом

(Исторический материал и статистические данные прошлых лет взяты из книг Русяева Петра Яковлевича «Земля глушицкая».